誰ひとり取り残されない社会を

自分たちでつくろう。

なぜ今SDGsを考えるのか?

持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。 SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても政府や自治体、学校や企業等、あらゆる分野で積極的に取り組まれています。 現代では、あらゆる学校生活や授業、そして一般社会の中で既に浸透している「SDGs」ですが、わたしたちQQEnglishでは、拠点を置くセブ市の貧困層出身の学生と、彼らが持つ困難やフィリピンの課題についてディスカッションすることで、相互理解や課題解決を共に考えるオンラインプログラムを展開しております。 何のためのSDGsか、「他人事から自分事に変える」とはどういうことか。 本当に誰一人取り残されない社会を作り上げるのは他ならない私たちです。フィリピンの子どもたちと共にSDGsについて考え、自分の意見を見つめ直すことで、未来のワンアクションに繋げていくための特別プログラムです。

急速な情報化や技術革新によって学び方が変化しています。それに加えて、社会情勢の変化はこれまでの教育の在り方にも大きな影響を与えています。学校現場においては「遠隔授業」が導入され、パソコンやタブレットを活用した効率的かつ効果的な、個々のレベルに合わせた「新しい学び方」が期待されています。

QQ Englishは“Gateway to the world!”をスローガンに掲げ、英語コミュニケーション力向上、そして未来を生きる若い世代の皆さんにとって一番必要となる活力に繋がるプログラムを提供しております。

教養としての英語はもちろん、英語を使うことによって異文化理解や多様性に気づくことができるような、

探究心を育てるためのプログラムを自信を持ってお届けいたします。

本プログラムで身につく力

-

1

主体性・協調性

受講者自らにファシリテーターをお任せすることで、仲間同士で主体的に議論を進めていただけます。なお、事前オリエンテーションでファシリテーター講座を開催することも可能です。事前オリエンテーションでしっかりとワークショップを行うことで、「どのように意見を聞き出しまとめるか」考えながら本番のオンライン交流に臨んで頂きます。

-

2

問題分析力・課題解決力

課題を解決するための具体的な手立て(PCM手法によるフレームワーク)に沿って議論を進めていただきます。フレームワークにあてはめながら「関係者分析」→「問題分析」→「目的分析」→「代替案分析」を行います。分からない部分は仲間同士相談し合いながら、答えのない問いにチャレンジしていただきます。

-

3

国際的志向性

異文化に触れ、自分の考えとグループメイトの考え、そしてフィリピン人の子どもたちの考えを比較しながら、自分のこれまでの常識や価値観を見つめ直したり、世界の人々の価値観に触れることで、英語学習意欲向上にも関連が高いといわれている「国際的志向性」を高めることに繋げられます。

QQ Englishの実績

・セブの語学学校年10年の実績

・インターナショナルで日本以外にも年間110万以上のオンライン英会話レッスン提供実績あり

・日本国内でも国公・私立の中・高校様へ年間13万以上のオンライン英会話レッスン提供実績あり

・日本国内の小学校・中学校・大学・塾へALT教師派遣実績あり

導入校へのインタビュー

本プログラムの特徴

まずはSDGsの基礎を英語で学ぶ

QQ Englishは2つの留学施設を併せ持つ英会話スクールです。留学品質のオンライン英会話で英語力を強化したうえで、ディスカッションに臨むことができます。「SDGsトピックカンバセーション」を使い、まずはSDGsについて英語でサマライズする力を身に着けて、自信をもってディスカッションに臨めるようにQQ Englishの教師陣がしっかりとサポート致します。

グループディスカッション

各グループ3~5名のグループごとで活動します。交代でファシリテーターを決め、一人ひとりがより主体的に関わることができます。フィリピンの子どもたちと英語で会話する中で所々聞き取れない単語がある場合、日本人グループメイト間で協力し合いながらヒアリングし、意見交換やディスカッションを深めながら進めます。

具体的な分析手段を学ぶ

PCM手法と呼ばれる開発援助プロジェクトの計画・実施・評価を管理運営する方法をもとに課題解決に取り組んでいただきます。Zoomや各オンラインディスカッションツールを使いながら、PCMまたはその他のフレームワークにあてはめて分析を進め、課題に対する解決策を考えます。

現地の同世代の若者と共に学ぶ

フィリピン・セブ島の若者からの一方的な情報収集・発表だけでなく、互いに成果を発表し合うことで、気づき合い、学びを高めることができます。価値観の違い、文化の違いを知ることで、自分自身を取り巻く環境、そして「なぜSDGsは世界共通の課題と言われているのか」という原点に立ち返り考えます。

日本人ファシリテーターによるサポート

英語力に自信のない方も安心して議論できるよう、グループごとにファシリテーターを配置することが可能です。極力、受講者同士で協力し合いながら英語力向上を目指しますが、日本人ファシリテーターの配置も可能ですのでご遠慮なくお申し付けください。

オンライン異文化交流の流れ

1.自己紹介・アイスブレイク

まずは英語で自己紹介を行います。自分の名前、興味があることや趣味、また「自分が関心を持っているSDGs関連項目」について、簡単に英語で紹介してもらいます。

2.インタビュー

フィリピン・セブ島に住む小学生、中学生、高校生、大学生*1と日本人参加者を交えた小グループに分かれて、テーマに沿ったインタビューを行います。

<これまでの実施例>ごみ問題、水問題、雇用問題をテーマにしたディスカッション。その他、教育問題やジェンダー、気候変動に関する問題等、扱うトピックについてはご相談ください。

3.フレームワークを用いた課題分析

PCM手法*と呼ばれるプログラムの計画・実施・評価を管理運営する方法をもとに問題を分析します。Googleツールで情報を常にシェアしながら作業を進めます。

4.各テーマ毎の分析結果を発表

課題解決案の発表をグループごとに行います。現地の若者やNPO職員からのフィードバックをもとに、翌日以降の新たな課題解決ディスカッションに繋げます。

5.グループ別の英語プレゼンテーション発表

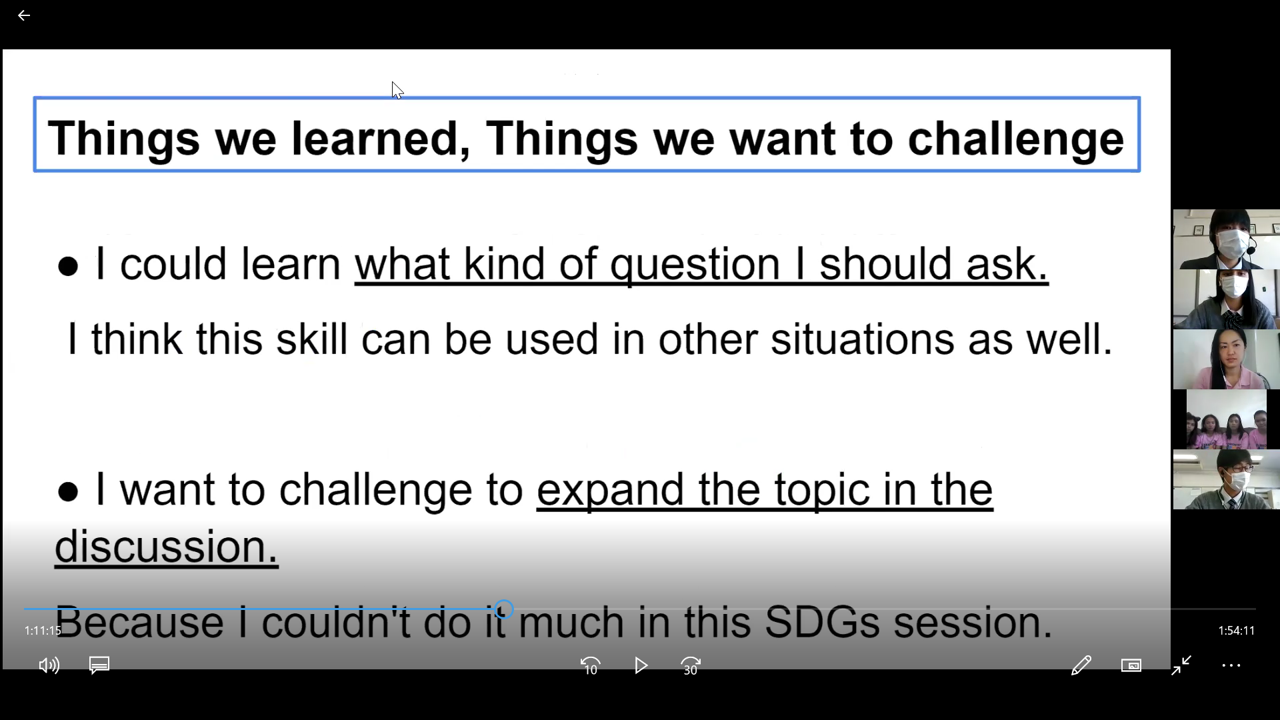

プログラム最終日には、グループ毎に英語プレゼンテーションを行って頂きます。プログラム全体を通した学び、各課題の分析結果、そして「今すぐできるワンアクション」と「将来的に実行したい解決策」について、それぞれ自分たちの言葉で発表して頂きます。フィリピンの生徒も英語でプレゼンテーションを行いますので、共通体験を持った者同士の「価値観」を共有し合うことで、異文化への理解を深めると共に、SDGsを自分毎にすることを学習します。

DAREDEMO HERO 代表の内山さんより

皆さんにとって「当たり前」のことって、本当に「当たり前」なんでしょうか? 毎日ご飯が食べられて、学校に行って勉強ができて、水道の水が飲めることは、本当に「当たり前」ですか? それを当たり前と思っていては、SDGsを理解することはできません。 自分たちと全く違った環境で生きる同世代と交流することで、新しい視野が芽生えます。彼らの生活を「想像」し、 自分たちの「当たり前」に疑問を持つことから、全てがスタートします。 このプログラムを通して、皆さんにできる「ワンアクション」を見つけ、 皆さんがより豊かな人生を歩めるよう、お手伝いさせていただきます!

DAREDEMO HERO代表の内山さんと奨学生のKIDSの皆さん

推薦者からのコメント

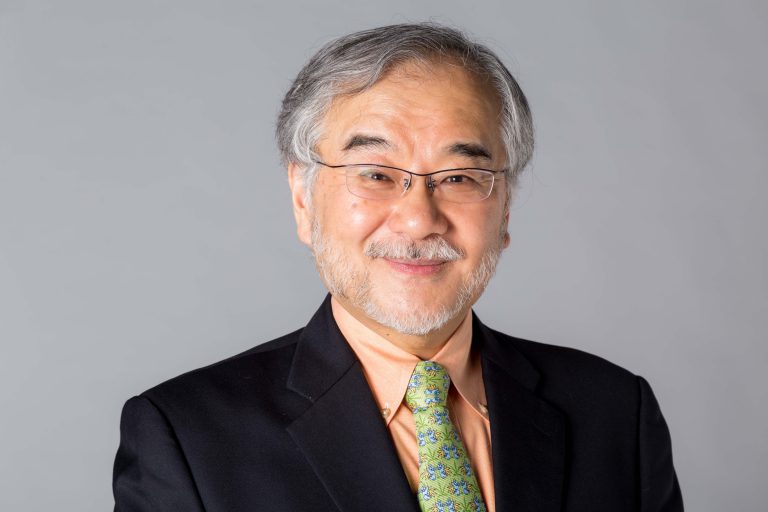

本間 正人 先生

「教育学」を超える「学習学」の提唱者であり、「楽しくて、即、役に立つ」参加型研修の講師としてアクティブ・ラーニングを25年以上実践し、「研修講師塾」を主宰する。京都芸術大学教授・副学長、NPO学習学協会代表理事、松下政経塾主幹、NPOハロードリーム実行委員会理事。東京大学文学部社会学科卒業、ミネソタ大学大学院修了(成人教育学 Ph.D.)。国連国際青年年事務局(ウィーン)での実務研修、大来佐武郎元外相のアシスタントを経て、ミネソタ州政府貿易局日本担当官、日本ユネスコ協会連盟評議員、世界青年の船ナショナルリーダー、NHK教育TVビジネス英語講師などを歴任。コーチングやほめ言葉、英語学習法などの著書78冊。近著に「やさしい英語でSDGs」(山本ミッシェールのぞみ共著、合同出版)。

山本 崇雄 先生

新渡戸文化小中学高等学校(統括校長補佐・中学教育デザインチーフ・英語科)横浜創英中学校・高等学校(教育アドバイザー)の他、日本パブリックリレーションズ研究所主任研究員など複数の企業でも活動。ADE(Apple Distinguished Educator)、LEGO® SERIOUS PLAY® メソッドと教材活用トレーニング終了認定ファシリテータ。東京都立中高一貫教育校を経て2019年度より現職。「教えない授業」と呼ばれる自律型学習者を育てる授業を実践。教育改革やCBL、生徒の自律などをテーマにした講演会、出前授業、執筆活動を精力的に行っている。検定教科書『NEW CROWN ENGLISH SERIES』(三省堂)の編集委員を務めるほか、著書に『なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか』(日経BP社)、『「教えない授業」の始め方』(アルク)、『学校に頼らなければ学力は伸びる』(産業能率大学出版部)ほか、監修書に『21マスで基礎が身につく英語ドリルタテ×ヨコ』シリーズ(アルク)がある。

実施スケジュール例

利用開始時に必要な環境

-

STEP1

オンラインでお打合せ

-

STEP2

日程、トピックの決定

-

STEP3

(必要に応じて)最大接続数で通信テスト

-

STEP4

事前ファシリテーション研修、PCM分析研修

-

STEP5

オンライン英会話レッスン実施

- SDGsオンライン探究フィールドワーク実施

良くある質問

-

生徒だけで簡単にログインして

生徒だけで簡単にログインして

レッスンが受講できる?

自宅でも受けられる?

マンツーマンレッスンで使用するツールへのログインは、ブラウザからワンクリックでOKです。また、オンライン探究フィールドワークはZoomを使って実施します。PC・タブレット(iPad)両方からご参加頂くことができます。ご安心ください。

-

教師と生徒が授業中に

教師と生徒が授業中に

スムーズに

会話出来るのか不安。

マンツーマンレッスンだから学習者中心に対応できます。生徒のレベルやスピードに合わせてしっかりとマンツーマンレッスンを行うことで、オンライン探究フィールドワークで「出来るだけ積極的に」英語でご参加頂くことが出来るようにしっかりサポートさせて頂きます。ご安心ください。

-

英語力がないと

英語力がないと

参加できないのか?

このプログラムの意義は「グループメイトで協力し合いながら課題解決に向かうこと」にあります。そのため、極力生徒間で解決出来るようにオンライン英会話やファシリテーション研修で補っておりますが、日本人サポートをご希望の場合は配備しますのでお申し付けください。