STEAM教育とオンラインプレゼンテーション~京都府立南陽中学校の取り組みを例にして~

京都工芸繊維大学 坪田 康

みなさん、はじめまして。今回はご縁があって、QQ Englishのウェブサイトで、STEAM教育に関するコラムを書くことになりました。

このコラムの読者の多くは英語教育の関係者ではないかと思いますので、まずは、「STEAM教育とは?」からお話を始めたいと思います。

その後、STEAM教育の意義、英語教育とどのように関係するのかについてお話し、最後に、私がアドバイザーを務める中学校での取り組みと今後の展望についてお話できればと思います。

しばしの間ですが、よろしくおつきあいください。

1.STEAM教育とは?

STEMとは?STEAMとは?

STEAM教育という言葉に馴染みのない方も、STEM教育なら聞いたことがあるかもしれません。STEMはSTEAMのもととなった言葉で、Science, Technology, Engineering, Mathematicsの頭文字をくっつけて作られた造語です。

STEAMは、それにさらにArts/Designを指す「A」が付加されたものです。どちらも単に複数の分野をくっつけたものではなく、世の中の現実の問題の取り組みに近い形で学ぶことを通して、問題を解決する力や、今までにないものを創造する力の基礎を育むことを志向したものです。

一つ一つの科目でそれぞれの内容を学ぶのではなく、探究型のプロジェクトで、それぞれの科目を総合(integrated)した形で学ぶことが重要とされています。

STEM教育の導入(アメリカ)

もともと、STEM教育は、1990年代のアメリカで始まりました。オバマ元大統領はSTEM教育の推進者であり、

“a world-class STEM workforce is essential to virtually every goal we have as a nation — whether it‘s broadly shared economic prosperity, international competitiveness, a strong national defense, a clean energy future, and longer, healthier lives for all Americans.”

とSTEM教育の重要性を繰り返し述べてきました。

近年のテクノロジーの急速な進展に反し、高度なテクノロジーの担い手である科学者や技術者が将来的に不足する可能性が指摘され、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、数学(Mathematics)を総合して教えるシステムが学校教育の中に組み込まれていないことが問題となりました。

このような背景のもと、アメリカでは初等教育の段階から、「STEM教育」が取り入れられるようになりました。

総合的な学びの必要性(科目別の指導の限界・弊害)

実際、現実社会の課題の多くは、さまざまな教科の知識を組み合わせて取り組む必要があるものばかりです。時には今まで知らなかったことを調査して、取り組む必要もあるでしょう。

いや、むしろそういうことばかりかもしれません。

そのように考えると、学校教育では、実際に社会で問題になっている課題に取り組んだり、教科を横断した枠組みの中で学んだりすることで、総合的で実践的なスキルを涵養することが大事ではないでしょうか。

単に知識の組み合わせ方を学ぶだけでなく、ものごとに対する探究心を育んだり、学びを通じて自分自身が成長していくことも大事だと思います。

STEM+A→STEAM

Rhode Island School of Design(RISD)の前学長であり、STEAMの提唱者であるJohn Maeda氏1は、さらに、このように述べています。

“I would argue that STEM alone will not get us there. Innovation happens when convergent thinkers, those who march straight ahead toward their goal, combine forces with divergent thinkers – those who professionally wander, who are comfortable being uncomfortable, and who look for what is real.”

また、同氏は、「それらは、自ら汗を流し、何かに自ら取り組む教育であり、自分の作品や製作の動機について考える教育であり、自分の作品が世界の中で持つ影響に対し責任を持つような教育であり、それはArtistやデザイナーたちがやっていることだ」2とも述べています。

これこそがSTEAMにおいて、Artが求められている理由だと思います。

1STEM to STEAM: Art in K-12 Is Key to Building a Strong Economy 2“It’s an education in getting your hands dirty, in understanding why you made what you made, and owning the impact of that work in the world. It’s what artists and designers do.”

STEMとArtを組み合わせる理由

STEMは科学的なアプローチで、Artは芸術的なアプローチで互いに相反するものだと思う人も多いかもしれません。実際には、それは必ずしも正しくありません。

STEAMの文献をたどると、科学と芸術は相互に補完的な存在であると言われています。本来、科学も芸術もものごとの本質に至る2つの手段です。

科学は実世界の本質に対し、理論的な理解を志向しますが、芸術はスケッチやダイアグラム等の多様な表現手段による視覚化や抽象化をはじめとした機能により、これまでにも科学の発展を支えてきました。

また、科学は知識を組み合わせたり、エビデンスに基づいた主張を基本として本質に挑みますが、芸術はさらに好奇心と創造性を基本にして本質に挑みます。STEM3とArtとで、探究過程も似ていて、親和性が高いという指摘もあります。

STEAM教育の導入により、より豊かなアプローチが可能になるということが言えそうです。

3STEMには探究型のプロセスと工学的なデザインのプロセスという2つのアプローチがあって、それぞれ似ているという議論もありますが、詳細な議論になりますので、ここでは割愛します。

日本におけるSTEAMの背景(Society5.0)

一般にはまだ耳慣れないSTEAMという言葉ですが、日本の省庁は既にSTEAM教育を未来の教育の一部としてとらえています。

官邸の資料4を参考にしながら、その背景について眺めてみたいと思います。2016年1月に発表された第5期科学技術基本計画では、日本が目指すべき未来の社会の姿として、「Society5.05」が提唱されました。

総務省のサイトと文科省の説明6が詳しいので、それぞれ下記にそのまま引用します。

“Society 5.0で実現する社会は、IoT(Internet of Things)で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服します。

人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。

社会の変革(イノベーション)を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会となります。”

(総務省サイトより)

“Society5.0の時代において、人間としての強みを発揮していくためには、全ての子供たちが、基礎的読解力や数学的思考力など基盤的な力を確実に習得することが重要。

その際、学校においてAI等の先端技術(いわゆる「EdTech」を含む)を効果的に活用することにより、全ての子供たちに対し、一人一人の進度や能力、関心に応じて最適化された学び(「公正に個別最適化された学び」)を提供できる可能性。”

(文科省サイトより)

その中で、いわゆる「STEAM教育等」として、「総合的な学習の時間等において各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育を充実7」することが重要と述べられています。

Society5.0の世界において生きていくための重要な基礎力を育むものこそ、STEAM教育といえるでしょう。

4【PDF】初等中等教育における情報教育等の推進 5これは、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すものだそうです。

6【PDF】学校における未来型教育テクノロジーの効果的な活用に向けた開発・実証推進事業 7「STEAM型の探究学習の機会と、個別最適化された教科学習とのサイクルを実現すべきことが重要と述べられています。Society5.0の世界において生きていくための重要な基礎力を育むものこそ、STEAM教育といえるでしょう。

(補)Society5.0の時代に残る職業・消える職業

AIやIoTという言葉を聞いて、「AIに仕事を奪われる」という記事を思い出した方もいらっしゃるのではと思います。そのような記事の1つに、2015年12月に野村総合研究所が出したプレスリリースがあります。

「国内601種類の職業について、日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能8」というものです。

人工知能等での代替が難しいものとして、「創造性、協調性が必要な業務や、非定型な業務は、将来においても人が担う」 とし、「芸術、歴史学・考古学、哲学・神学など抽象的な概念を整理・ 創出するための知識が要求される職業、他者との協調や、他者の理解、説得、ネゴシエーション、サービス志向性が求められる職業」とあります。

ショッキングな主張ではありますが、仕事がなくなるというよりは、「AIやIoTといった技術を活用し、問題点の本質を見極め、問題解決を図ったり、今までにないものを創造したりする人たち」が今後活躍し、それをしない人たちは仕事の競争力を失うというようにも読めます。

私はむしろこちらの方が真実に近いのではないかと思いますし、そのような人を育てる教育がSTEAM教育だと思います。

8野村総合研究所とイギリスのオックスフォード大学のマイケル A. オズボーン准教授、カール・ネベディクト・フレイ博士との共同研究

(野村総合研究所ニュースリリース) 【PDF】日本の労働人口の 49%が人工知能やロボット等で代替可能に

STEAM教育の課題

このように、未来の教育として注目されているSTEAM教育ですが、推進にむけての課題もあります。

指導者不足、不十分なICT環境等のリソース不足がまず挙げられます。その他に、イノベーションや創造性、クリティカルシンキングスキル、問題解決スキルの獲得を促すプログラムの構築の難しさも指摘されています。

それらよりも学習の評価の方が頭を悩ませる問題だと指摘する人もいます。

現在、北米、ヨーロッパを始め、台湾、シンガポール、マレーシア、香港などのアジア諸国で、さまざまなSTEAM関係のWorkshopや国際学会が開催され、よりよいSTEAM教育の実現に向けて、関係者が頑張っています。

STEAM教育導入のための3つの「つながり」(校内、校外、海外)

ここまで読んでくださった方の中には、専門家もお金もない「普通の」学校はSTEAM教育を導入できないのではと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

答えはもちろん「Yes, we can!」です。

まず、なによりも大事なことは、STEAM教育を支える人たちひとりひとりが、STEAMのマインドを持ち、新しい技術や新しい学びの形をどのように学びに活かすか考えていくことだと思います。

もちろん、個人の力だけでは限界があります。この限界を超えるには、重要な「つながり」が3つあると思います。

1つ目は学校全体の取り組みです。「先生たち同士のつながり」で、これが最も大事です。

2つ目は「機関同士のつながり」です。他校や、図書館、美術館等の公的機関、近隣企業たちとつながることで、学校内のリソース不足や専門家の不在を補える可能性があります。最後が、「海外とのつながり」です。海外の先進的な取り組みを参考にできますし、子どもたち同士の交流も可能なるでしょう。

海外とのつながりは難しいと思われる先生方もいらっしゃるかもしれません。以前と比べると、国際学会等に参加して、情報収集や海外の学校とのつながりを模索することのハードルは随分と低くなっていると思います。

実際にそのような取り組みをしている、普通の公立学校の取り組みを本コラムの最後で紹介しますので、参考にしてもらえればと思います。

2.英語教育とのかかわり

本コラムの読者は英語教育関係者が多いと思いますので、ここからは、STEAM教育と英語教育について書きたいと思います。

日本の英語教育も様変わりしつつありますので、その変化について簡単に触れてから、STEAMとの2つの関わりについて見ていきたいと思います。キーワードは「内容重視型英語学習」と「教科における言語活動の充実」です。

日本の英語教育の変化

ここ15年程の間に、「グローバル化に対応できる人材育成」という言葉が盛んに使われ始めました。

学校現場でも同様で、2003年に文部科学省から発表された「『英語が使える日本人』育成のための戦略構想・行動計画」を皮切りに、多くの提言や政策が矢継ぎ早に打ち出されました。

2009年に告示された高等学校学習指導要領では、「授業は英語で行うことを基本とする」とされ、教育現場はさらなる英語教育の強化を図るよう求められています。

その後も、2011年に「国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策」、2013年に「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」が発表され、「アジアの中でトップクラスの英語力を目指す」と述べられています。

また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、初中等教育における英語教育の充実化も諮られています。

小学校の英語科目必修化なども耳目に新しいところです。

指導内容の変化

もちろん指導内容にも変化が現れています。従来の英語の学習指導要領では「知識・技能」が重視されてきましたが、新学習指導要領では「思考力・判断力・表現力等」および「学びに向かう力、人間性等」も重視されるようになりました。

その他、「主体的・対話的で深い学び」についても言及され、子どもたちが中心となって英語を使って活動をし、グループ発表をするなどのアクティブラーニング型の授業や問題解決型の授業が求められるようになりました。

英語を学ぶだけでなく、英語「で」活動をし、「思考力・判断力・表現力等」を伸ばすことが求められるようになったのです。

「内容重視型英語学習」

学習指導要領で、英語「で」活動をすることが言及されたのは最近のことですが、英語教育全体としては、内容と言語の両方を同時に学ぶことは長い歴史を持ちます。

EMI(English Medium Instruction もしくは English as a Medium of Instruction)やCLIL(Content and Language Integrated Learning)、CBI(Contents-Based Instruction)などが典型的なものです。

いずれも、英語が母語でない国や地域において科目教育を英語で行うことです 。

EMIはどちらかというと、科目の内容を英語で提供するものですので、趣きが少々異なりますが、CLILやCBIでは、子どもたちが自分自身でテーマを設定し、Project-based LearningやProblem Based Learning(以下、PBL)を行う取り組みも多数なされています。

この探究型の活動はSTEAMで目指しているものと重なります。つまり、STEAM教育を内容重視型英語学習に取り込むことができるのではないかということです。これが第1の接点です10 11。

9CLILはヨーロッパの複言語主義を背景に持ちますが、EMIは特にそのような背景はありません。CBIは北米を中心に発展してきたという違いがあります。

また、EMIは科目教育に重点が置かれ、必ずしも言語教育に特化はしていないのに対し、CLILやCBIは外国語で内容を学ぶことを通して言語を学ぶことに重点が置かれています。それぞれ異なる詳細を持ちますが、詳細についてはここでは割愛します。

10STEAMの定義も一つではなく、ArtsはそもそもPhysical, Fine, Manual, Language & Liberal Arts, Citizenship, STS(Science-Technology-Society)を含むとするものもあります。

11CLILやCBIは英語教員が一人で実施することが多いので、従来のままでは実現は難しいという問題はあります。

また、専門の教員が担当したとしても、STEAMの探求過程をすべて英語で実施することも難しいという問題もありますが、チームとして取り組むことで解決は可能ではないかと考えます。

「教科における言語活動の充実」

「思考力・判断力・表現力等」の充実は、英語だけではなく、すべての教科に求められています。

平成20年度中教審答申では、「言語は知的活動(論理や思考)の基盤であるとともに、コミュニケーションや感性・情緒の基盤でもあり、豊かな心を育む上でも、言語に関する能力を高めていくことが重要である」とあり、各教科の言語活動の充実をはかるように書かれています。

また、我が国の子どもたちの思考力・判断力・表現力等に課題があることを鑑み、下記6つのような学習活動を各教科等において行うことが不可欠であるとも指摘されています。

① 体験から感じ取ったことを表現する ② 事実を正確に理解し伝達する ③ 概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活用したりする ④ 情報を分析・評価し、論述する ⑤ 課題について構想を立て実践し、評価・改善する ⑥ 互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させる

この流れから考えれば、教科横断型の探究活動であるSTEAM教育においても、言語活動の充実が重要であることは議論の余地のないところかと思います。

また、言語スキルの教育とSTEM等の探究活動は車の両輪の関係にあるという指摘もあります。

AAAS (American Association for the Advancement of Science)の”Literacy and Science: Each in the Service of the Other“という記事で、「科学的リテラシーが探究という形式で概念化されるとき、リーディング・ライティングの活動は科学的探究の代わりになるというよりは、むしろ探究活動をさらに推し進めるものになり、言語活動が探究によりなされるのであれば、科学的なテキストを読み書きする方法と科学的な方法論の両方を学ぶことになる」12というものです。

つまり、言語スキルの獲得と科学的探究の方法に親和性があるということです。これが第2の接点です。

以上、現在に至る英語教育の流れと、STEAMとの関わりについてみてきました。STEAMを構成する頭文字の中にL(言語)やE(English英語)こそ含まれてはいませんが、言語スキルの向上を目指す英語教育とSTEAM教育は車の両輪であることがおわかり頂けたのではないかと思います。

12Pearson, Moje and Greenleaf, “literacy and Science: Each in the Service of the Other”, Science, vol. 328, 2010. 【PDF】Literacy and Science: Each in the Service of the Other “When science literacy is conceptualized as a form of inquiry, reading and writing activities can be used to advance scientific inquiry, rather than substitute for it. When literacy activities are driven by inquiry, students simultaneously learn how to read and write science texts and to do science.”

3. STEAM教育の実践とオンライン英語プレゼンテーション

最後にSTEAM教育の実践例についてご紹介したいと思います。

まず、なぜそのような実践を行うことになったのかに関連して、私が行っている研究についてご紹介し、その後、中学校のSTEAM教育の実例について触れたいと思います。

オンライン・コラボレーションによる内容重視型の英語教育

私は2015年度から2018年度まで、科学研究費助成事業(基盤(C))にて、「遠隔地の外国語話者との協働による外国語スピーキング活動の充実化」という課題に取り組んできました。

この研究は、オンラインで海外とつなぎ、探究活動の成果や自分で読んできたものや面白いと思ったものをShow and Tell形式で紹介するなどして、Authenticなコミュニケーションを教室に導入すべく企画したものです。

現代の遠隔交流の技術を用いれば比較的安価に、質の高い英語のコミュニケーションをする環境を構築できますが、その交流を単なるおしゃべりに終わらせず、英語コミュニケーション能力向上をはかるために必要な要素を洗い出すことを目的としています。

大学の英語の授業では、QQ Englishの方々にご協力頂きました。学生たちは日本の文化やフィリピンの文化などについて各自で調査を行い、4週に1度プレゼンテーションを実施します。

元々、一定程度の英語能力はあるのですが、それを言葉にして相手に伝えるという経験が少ないため、はじめて実施する時は多くの学生は不安そうな顔をし、プレゼンもしどろもどろになりがちですが、最後は堂々としたもので、発表後の質疑も楽しそうに行うようになります。

学生からは、「以前は、英語はテストのために勉強していたが、今は英語を勉強するのがとても楽しい」、「貴重な機会のおかげで、成長することができた」等、英語を使うことの意義そのものについて言及していました。

学ぶことの意義を理解したという経験は、今後の彼ら・彼女らの英語学習に大きな転換をもたらしたに違いありません。この枠組みと大学で培った経験を活かして、現在は、中国語などの他の言語や、中高への展開などに取り組んでいます。

その一例が、今からご紹介する南陽中学校のSTEAM教育への応用です。

STEAM教育の実例(南陽中学の例)

南陽中学は、南陽高校との中高一貫校として2018年4月に設立された新しい学校で、南陽高校の敷地にあります。STEAM教育を教育理念の1つとして掲げ、さまざまな興味深い取り組みをされています。

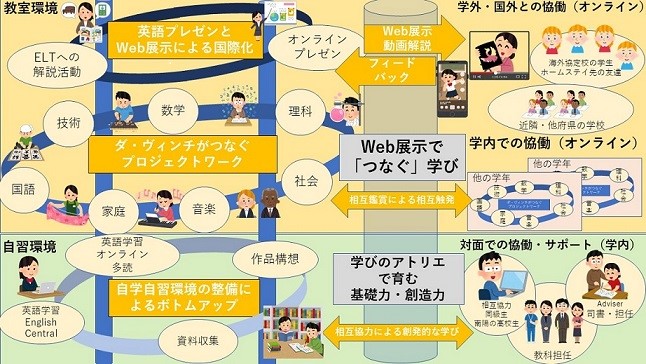

創立されたばかりの昨年度はSTEAM教育の実現に向けて、一緒に効果的な仕組みづくりを検討してきました。その取り組みをまとめたものが図1になります13。

南陽中学では、STEAM教育実践のための特設科目『ダ・ヴィンチ』(=総合的な学習の時間)を設置し、学期ごとに、生徒が主体となって研究を進めます。

学期末には、学びの表現活動として、研究成果の英語プレゼンテーションを実施しています。

QQ Englishの先生方に一人ずつ英語で数分のプレゼンテーションを行い、コメントをもらいます。まだ実施できていませんが、今後はプレゼンテーションの動画アーカイブを構築し、他学年や他校、海外の提携校などからコメントをもらえるよう、環境構築を進めています。

また、「学びのアトリエ」と称した、研究用の環境と支援体制も進めています。

13別の回の杉本喜孝先生のコラムで、実践の詳細について書かれていますので、ご興味のある方はそちらもご参照ください。

探究活動の成果を英語で伝えるためには、研究そのものの本質的な理解が求められますし、試行錯誤を繰り返していく中で、多様なものの見方も自然と身についていきます。

伝えられた時の達成感も相当のもので、次への学びの原動力になっているのが、傍で見ている教員にもひしひしと伝わってきます。

この活動では、全体を通して教員はサポートに徹しています。英語のプレゼンテーションの準備でも原稿はすべて生徒が自分で用意し、英語教員は質問を受け付けるというのみですが、積極的に質問を行ってきますし、わいわいとみなで楽しく活動しています。

英語教育とSTEAM教育が結びついたことで、探求心や学びへの欲求が生まれてきていることを実感できます。

これらの活動は通常の授業の動機づけや学習の内容の深い理解にもつながっていると思いますが、まだしっかりとした調査ができていません。きっと、よりよくつないでいく方法があるのではと思いますので、今後、ぜひ検討していきたいと考えています。

中学1年生の魅力的なプレゼンテーションを見て驚いた筆者ですが、アンケートを見て、その学びへの柔軟さに驚くこととなりました。以下で、少しだけご紹介したいと思います。

〇どうすればもっと上手にコミュニケーションができるようになると思いますか? ・相手からの英語に対して英語で考える(日本語から考えず) ・相手が話している時に相槌を打つ、ジェスチャーを使う ・絵に書いたことだけじゃなく、どんな質問がくるのかなども予測してできたらよかったです。

〇グループでの準備やプレゼンテーションをどのようにしたら改善できると思いますか? ・どんなことをしたか、図に書き見せる ・相手の英語を聞き取り、他の人も対応する 練習の流れをしっかり掴む ・もっと助け合いをして、自分なりの言葉で言うことができたら、うまくいくと思います。

〇知っておきたい英語表現はありますか? ・「とてもよい時間になりました。」「次はパワーアップしてこられるようにがんばります。」 ・「あなたならどうですか」といわれて、「Yes, No」でしか答えられなかったから、その後を続けたい。 ・自分の好きなことや感情を詳しく言えるようにしたい ・どういう意味か分からなかったりするときに、どのようにすればよいか知りたいです。

〇次はどのようになりたいですか? ・今回は質問に対しての答えがあいまいな感じになってしまったので、もっと使える単語を増やそうと思った ・自分のことだけでなく、先生のことも一緒に聞けるようになりたい!

また、先生の話している時に、その話に質問したり、反応したりしていきたい。 ・もっとスラスラしゃべってうそを伝えない。何でもYesと言わない。

子どもたちの成長はそれこそ日進月歩で、周りにいる私たち大人の方がおいていかれることもしばしばです。彼ら・彼女らの学びを広く、深くできるように、そして自ら力強く学べるように支えることが大事だと思います。

そのための環境づくり・仕組みづくりを進め、継続的な取り組みができるようにすることが、今求められていることだと認識しています。それこそ子どもたちと同じように、試行錯誤を繰り返し、一緒に学びながら、よりよい仕組みづくりをしているところです。

STEAM教育を支える先生たちもとても意欲的で、2019年6月には香港で開催されるSTEAM教育の国際会議に参加する予定にしています。数学の先生が英語で発表する予定です。また、香港のSTEAM教育の実践校も訪問して、意見交換も行う予定です。

もし、一緒にやってみたいという方がいらしたら、ぜひご連絡ください。微力ながらお手伝いできればと思います。

最後に、いつもにこやかな笑顔で、温かいコメントをくださるQQ Englishの先生方、いつもご協力を頂いているスタッフのみなさまに感謝の意を表して、本コラムを閉じたいと思います。ありがとうございました。

図1:南陽中学でのSTEAM教育の取り組み