STEAM教育をベースにした英語教育活動

京都府立南陽高等学校・附属中学校 杉本 喜孝

1.はじめに

1.1 南陽高等学校・附属中学校の教育理念

「学ぶといふこと。」-これは、南陽を語るキーワードと言えます。「学びたい人と教えたい人が集まり、学ぶことの楽しさを分かち合う、ユートピアのような佇まい」が私たちの目指す新しい学びの形です。知的好奇心をくすぐる場をデザインしたり、この学校らしい魅力的なしかけを用意したりして、生徒と教職員が学ぶことの楽しさを分かち合う機会を創り出すことが「教育の、その先へ」つながると考えているからです。1.2 超スマート社会に向けた人材育成

「Society 5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会」(文部科学省、2018)における議論では、初等・中等教育現場の改革について、 1)学びの在り方に関して、一元モデル、つまり「○○だけ」構造からの脱却 2)学校だけで、教師だけが一方的に教えるような教育活動からの転換 3)多様な主体と連携した、彩り豊かな特色のある教育課程の提供 4)思考の基盤となる STEAM 教育をすべての生徒に学ばせる必要性 5)優れた STEAM 人材の卵を産みだし、将来、世界を牽引する研究者の輩出 6)幅広い分野で新しい価値を提供できる人材の輩出 などが課題とされています。上記1.1で紹介した本校の教育理念は、IoTやAI社会に生きる若者の育成を実現し、これらの課題解決につながるものと考えます。2.活動の経緯

2.1 附属中学校の教育の特色

2018年4月に開校した附属中学校は、6年一貫教育の特長を活かし、語学力・創造力・哲学を備えた新たな価値を創造する人材育成を教育コンセプトとしています。その中で、中高の英語の学びを有機的に結びつけるため、生徒の英語力の縦断的な分析、教材の連携などを実施するにあたり、京都工芸繊維大学 坪田康准教授を外部アドバイザーとして招聘し、ICTを活用した指導計画と教材開発、Skype授業の実践に取り組んできました。 また、STEAM(Science、Technology、Engineering、Art/Design、Mathematics)教育を重視し、母体となる高校においては、2016年度から、調査・研究に特化した『サイエンス』(=総合的な学習の時間)を設置し、「幅広い学問領域に関する深い学習を通して、事象を科学的に考察し処理する能力を高め探究する力を育て」てきました。こうした経緯から、昨年度からは新たな取組として、中高6年間の学びの過程を多角的アプローチで評価する教育手法の確立を実践的に研究し、その成果を他校および他校種間で共有することを計画しています。2.2 『ダ・ヴィンチ』(=総合的な学習の時間)について

ダ・ヴィンチは、基本的に「講義⇒実験・実習⇒発表」と縦断的に展開し、実習等ではタブレットを活用して、先行研究の調査や資料収集を行い、プレゼンテーションの準備に取り組みます。(図1)こうしたスタイルを4月から継続的に実施してきたことが、1つの成果をもたらしました。それは、高校生の研究発表の場では停滞することの多い質疑応答が、制限が必要なほど活発な展開になった点です。 こうした事象は、生徒の発達段階により低減する可能性が否定できないとは言え、今後の取組に資するものと考えます。本校では、Skype授業を行う際に、大画面を使っての講師1名対クラス全員という交流の形ではなく、各班(4~5名)に1台のiPadを使用して、一人ひとりの対話時間が確実に確保できる方法を取っています(図2)。こうすることで、発表準備にも責任感が生まれました。次年度以降は、対話時間の延長を実現したいと考えています。

こうした事象は、生徒の発達段階により低減する可能性が否定できないとは言え、今後の取組に資するものと考えます。本校では、Skype授業を行う際に、大画面を使っての講師1名対クラス全員という交流の形ではなく、各班(4~5名)に1台のiPadを使用して、一人ひとりの対話時間が確実に確保できる方法を取っています(図2)。こうすることで、発表準備にも責任感が生まれました。次年度以降は、対話時間の延長を実現したいと考えています。

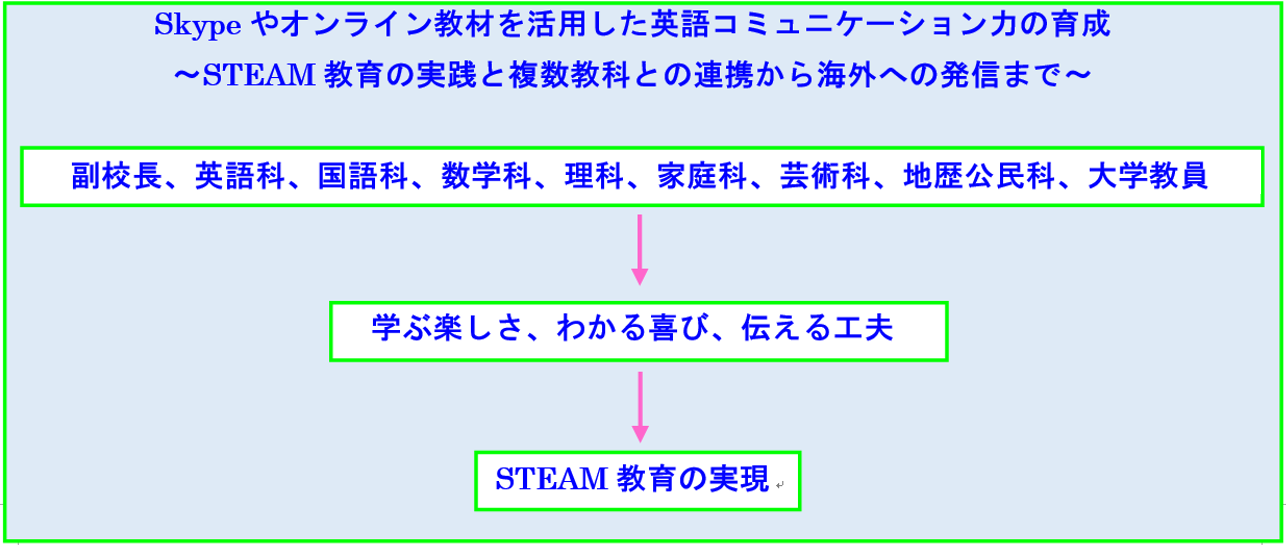

3.実践研究助成

本校は、2018年度パナソニック教育財団実践研究助成「一般」を受け、外部専門機関と連携し、ダ・ヴィンチや各教科の学習内容を年3回にわたり、QQE講師との英語でのやり取りの機会を設けてきました。2018年度の研究課題と研究組織、およびSTEAM教育実践への道筋は次のとおりです。 さらに2019年度は、同財団から「特別研究指定校(2年間)」の指定を受けることができ、実践研究『「学びのアトリエ」と「つなぐ展示」によるSTEAM教育の充実化と国際展開~学びの表現活動と多様な他者との相互鑑賞による触発の連環に向けて~』をスタートさせたところです。それにより今年度からは、保健体育科や学校図書館司書など、新しいスタッフが参加した全校体制での取り組みが始まりました。今年度は2学年を、来年度は3学年を対象にした取組となるので、Skype授業の回数を工夫し、発表・やり取りの内容を深化させて、より効果的に実施したいと考えています。

さらに2019年度は、同財団から「特別研究指定校(2年間)」の指定を受けることができ、実践研究『「学びのアトリエ」と「つなぐ展示」によるSTEAM教育の充実化と国際展開~学びの表現活動と多様な他者との相互鑑賞による触発の連環に向けて~』をスタートさせたところです。それにより今年度からは、保健体育科や学校図書館司書など、新しいスタッフが参加した全校体制での取り組みが始まりました。今年度は2学年を、来年度は3学年を対象にした取組となるので、Skype授業の回数を工夫し、発表・やり取りの内容を深化させて、より効果的に実施したいと考えています。

4.授業でのさまざまな学習内容

第3回のSkype授業で発表した家庭、数学、理科では以下のような取組を行いました。| 日付 | 教科 | 学習単元と内容 |

| 12月13日 12月20日 | 家庭 | 風呂敷についての学習: 風呂敷の由来、包むことの利便性、物に合わせた包み方を考察した。 |

| 12月17日 |

数学 |

一次関数についての学習: 公式を用いて水道料金を算出し理論と実生活のつながりを学んだ。 |

| 4月24日 5月8日 | 理科 | 植物についての学習: 校内の花や葉のつくりと働き、花や葉の色やにおいがするのはなぜかを学習した。→ 香水を製作した。 |

5.発表前後の生徒の様子(アンケートの紹介)

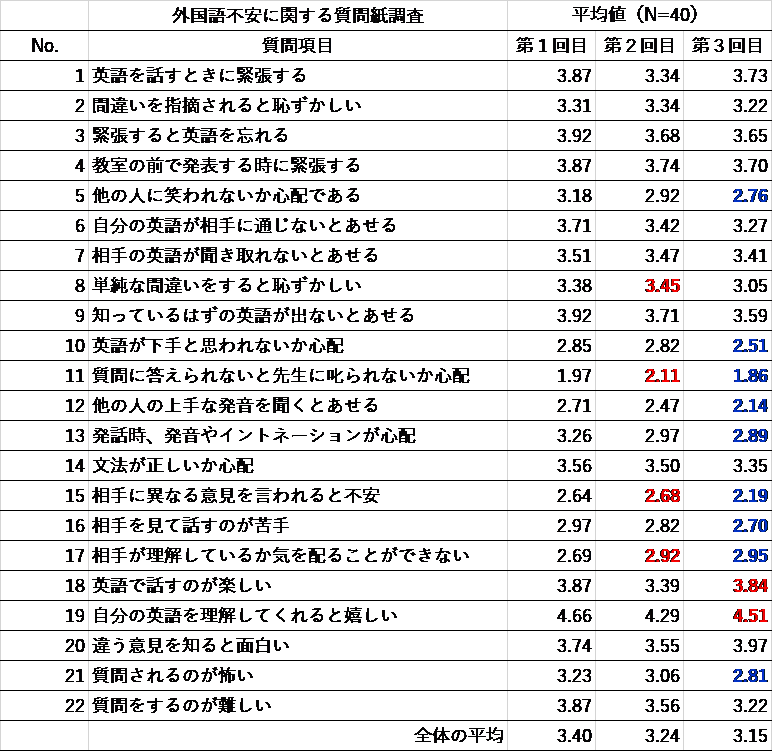

Skype授業でのやり取りのねらいは、外国語不安を低減させ、積極的にコミュニケーションを図る態度の育成にあります。2018年度は3回(7月、11月、2月)実施し、それぞれの授業後に外国語不安に関するアンケート調査(5:特にそう思う、4:そう思う、3:どちらかというとそう思う、2:そう思わない、1:全くそう思わない)を実施しました。 第2回目で数値が上昇した項目もありますが、第3回目では概ねどの項目でも数値が改善(=数値が下降)しています。3回目では、約半数の項目で2点台の数値になっていることから、英語を話すことに対する不安な気持ちが軽減し、Skype授業を体験することで、英語を使いこなせるレベルでなくても「伝えたい内容」に「伝わる工夫」をすれば、コミュニケーションを図れることを実感した生徒が多いのではないかと評価しています。 また、アンケートの結果から、QQEのフィリピン人講師との対話練習は、英語初級者にとって大切な「英語を使うことを恐れない」気持ちを高めてくれていると考えています。それは、英語を第二言語として使っている講師が全員TESOL有資格者であるという点や、英語を話せるようになるために、講師の先生たちもトレーニングを積んでいるということが、生徒の外国語学習に対するモチベーションの向上につながっているからだと考えます。外国語初級者にとって質の高いrole modelは欠かせません。そういう意味で、校内に常駐している2名のAET(外国語指導助手)と共にQQEの講師の存在は大きいと言えます。